О хорошем.

О хорошем.

Для меня всегда оставалось загадкой, в чем прелесть минимализма. Моих друзей и наставников, которые в большинстве своем люди прогрессивные и чувствительные к тонкостям современной архитектуры, это всегда коробило. Ну, как же, пытались объяснить мне они, создать изощренную по пластике и пропорциям форму и при этом добиться такого эффекта, чтобы она смотрелась как нечто донельзя простое и незамысловатое – не в этом ли высший пилотаж архитектора? На подобные доводы у меня всегда возникал встречный – и вполне резонный вопрос: зачем маскировать сложную архитектуру под простую, когда можно обойтись и без этого? Более того, автор ведь от этого наверняка только выиграет? Как правило, за этим следовал такой аргумент: тут нужно смотреть в корень, в чем вообще суть минимализма – в утверждении нейтралитета архитектуры по отношению к природе. Ну, хорошо, отвечал на это я, а как с городом – при чем здесь-то все эти минималистские принципы? Где тут природа, чтобы под нее мимикрировать, или, по-вашему, какого-нибудь захудалого парка достаточно? Городу нужны доминанты, а не домики в виде кубиков льда. Тут мои оппоненты обычно уже не выдерживали и бурчали что-то вроде: посмотри Херцога и де Мейрона или Сизу, и для тебя все в момент прояснится.

И вот, 1 ноября в Москву привезли Алвара Сизу – причем в первый раз. Само собой, я не мог пропустить такое событие. А обещание моих друзей и наставников, что после подробного ознакомления с творчеством А. Сизы я неизбежно постигну суть минималистской традиции в архитектуре, только подстегивало мой интерес к открывшейся в МУАРе выставке.

Поднявшись по шикарной белой лестнице на второй этаж главного здания Музея Архитектуры, я начал разглядывать экспонируемые чертежи, макеты и фотографии проектов А. Сизы. Первое чувство, которое я испытал – потрясение. Причем потрясение в хорошем смысле. Выставка не просто добротно сделана, она сделана блестяще – и дело тут не в грамотной организации пространства (с этим в МУАРе никогда проблем не было), а в на удивление качественной подаче самого материала: графика чертежей необычайно изысканная – на всех проекциях стены аккуратно залиты черным, а все, что вокруг (рельеф, деревья, лестницы и проч.), вычерчено тончайшими линиями, которые при взгляде издалека складываются в такой причудливый паутинообразный фоновой рисунок; в макетах, склеенных из шпоновых пластинок, нет ни единого намека на грубость или недоработку – все идеально, в буквальном смысле «без сучка, без задоринки»; фотографии сделаны, кажется, с самых выигрышных ракурсов – настолько безупречными и самодостаточными на них смотрятся постройки португальского мастера. И самое главное, все одно к одному, все предельно ясно и четко: сначала идут эскизы объекта, за ними идут его чертежи, за ними – его фото, и тут же побоку макет этого объекта. В общем, при всем желании, не запутаешься. Что ж, если архитектурный минимализм и не вызывает у меня приступов бешеного восторга, как у многих, то минималистская манера подачи проектов – это определенно что-то…

Странности.

Однако дальше пошли какие-то странности.

Во-первых, у А. Сизы, при всей его тяге к упрощенчеству, чистоте форм, в каждом проекте есть элементы, создающие эффект эдакого мельтешения, что как-то не очень вяжется с принципом антидекоративности, лежащем в основе минимализма: вот идет белая стенка, в ней прорублены три окошка – все минималистично по самое никуда; и тут же где-то слева из фасада, как-то так подловато, под острым углом, вылезают три маленькие консоли - ну совершенно лишние – они несомасштабны объему здания, вследствие чего выглядят как криво приколоченные к экстерьеру гипертрофированные скворечники (имеется в виду Культурный Центр «Манзана дель Ливерин» в г. Сеун, Испания, 1997 года). Мой приятель, с которым я осматривал выставку, даже придумал для всех этих торчащих штуковин кодовое название – «нюансики»… Помню, как мы с ним, склонившись над макетами и вдыхая сладковатый запах древесины, выискивали очередную выдвигающуюся из фасада кубышечку и, обнаружив ее, с довольным видом восклицали: «Опа! Нюансик!».

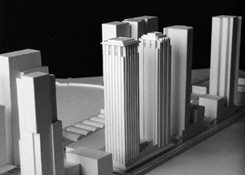

Во-вторых, у А. Сизы практически нет реализованных объектов, которые были бы выше трех этажей. Не знаю, может это никакая не закономерность, но мне это видится иначе. А те, которые реализованы, сделаны как будто не им. Взять 7-этажный жилой дом Bonjour Tristesse в Берлине 88-ого года (на выставке не представлен): г-образная композиция плана, угол закруглен – как со стороны двора, так и со стороны улицы, на главном фасаде ряды одинаковых прямоугольных окон со сбивками в области лестничных клеток и стеклянный цоколь – и больше ничего. Такой дом мог бы спроектировать Ханс Колхофф – правда, он бы это сделал, скорее всего, без закругленного угла и облицевал фасад кирпичной плиткой. Считается, что А. Сиза проектировал этот дом с оглядкой на творчество Ханса Шаруна. Может быть и так, но отсылки к экспрессионизму здесь все равно как-то не очень читаются: на родство с упомянутым стилем указывает только легкая изогнутость фасада и окошко в форме глаза, венчающее полуцилиндр угловой части. А вообще, если по-честному, больше всего этот дом похож на восточно-берлинское социальное жилье 60-70ых годов – он такой же монотонно-депрессивный и серый. Почти то же самое можно сказать и про другой его жилой дом – 8-этажный Boavista Building в Порто середины 90ых (на выставке не представлен). По всему видно, что А. Сизе тесно в функциональных рамках офисно-жилой архитектуры средней и высокой этажности, предназначенной для мегаполиса. Тут негде развернуться, фирменный аскетический монументализм А. Сизы плохо вписывается в сверхплотную урбанистическую среду. На экспозиции в МУАРе можно увидеть лишь два проекта А. Сизы, которые выше трех-, четырехэтажной отметки: один пока остался на бумаге – это т. н. «Башня Орлеан» в Г. Роттердам, Нидерланды, 2002 года; второй был реализован около года назад – это здание «Заида» и дом «Патио» в г. Гранада, Испания. Про первый проект трудно что-либо сказать. В соответствии с изначальным замыслом автора это должны были быть две башни, идентичные по форме и объединенные четырехэтажным стилобатом – некий К. Каштанейра в каталоге к анализируемой выставке написал, что такая парность в решении архитектурного образа роттердамского многофункционального комплекса обусловлена концепцией, мол, башни символизируют Ромео и Джульетту (и при чем здесь это, ведь Роттердам не Верона… он даже не в Италии находится). Потом заказчики одну башню убрали – по словам того же господина Каштанейры это произошло «в связи с экономическими и другими изменениями» – и Ромео остался без Джульетты… или наоборот. В любом случае, на мой взгляд, обе башни совершенно безлики и в эстетическом отношении представляют крайне малозначительный интерес, поэтому в паре они, или по одиночке, для меня лично не имеет никакого значения. Второй объект, пожалуй, наиболее удачный из тех, что превышают типичную для А. Сизы трех-, четырехэтажную норму: все фасады довольно прилично спропорционированы, никакие палочки наружу без спросу не лезут; первые три этажа облицованы красивыми гранитными плитами серого цвета, дальше белая штукатурка – очень гармонично. Но опять-таки, ничего сверхоригинального, т. е. такого, чтоб прямо на колени хотелось броситься, в этом нет. Такую же архитектуру, не хуже, производят сейчас у нас – например, С. Скуратов, «Меганом».

От 1 до 4.

Те же постройки А. Сизы, которые от одного до четырех этажей, сделаны и вправду здорово. Это, действительно, очень тонкая и очень авторская архитектура – без учета мелькающих то тут то там «нюансиков», разумеется. Наиболее сильное впечатление производят винный погреб «Майор» (г. Кампо Майор, Португалия, 2006 год) и павильон Португалии для Экспо’98 (г. Лиссабон, Португалия, 1998 год). Винный погреб «Майор» - подлинно минималистская вещь. В нем нет ничего лишнего, и при этом скудость его экстерьера в полной мере оправдана ситуацией. Посреди огромного пустого пространства (глиняное месторождение) стоит белый одноэтажный дом, длинный и узкий, почти без окон (они прорублены лишь в одном из торцевых фасадов). На панорамных фотографиях он воспринимается как часть ландшафта. При взгляде издалека у него как бы нет архитектуры, она как-то стирается – вы видите только белую полосу, отсекающую землю от неба. Самое же потрясающее, что из-за почти полного отсутствия окон и растительности вокруг, практически невозможно определить масштаб этого здания и, соответственно, установить его назначение, не являясь специалистом по творчеству А. Сизы, также довольно проблематично: кому-то может показаться, что это какое-то алтарное сооружение, кому-то, что это голый рекламный щит, а еще кому-то, что это дворец. Это, по-моему, даже больше, чем минимализм. Это чистая метафизика. Погреб «Майор», как черная плита из «Космической Одиссеи» С. Кубрика, - такой же благородный и загадочно-устрашающий.

Павильон Португалии для Экспо’98 очень напоминает муссолиниевскую архитектуру конца 30-ых (эдакая смесь Дворца Конгрессов с Музеем Римской Культуры в EUR). Это строение имеет два этажа и по структуре его условно можно разбить на две части: первая – это большое общественное пространство, перекрытое висячей оболочкой, которая походит на гигантский гамак (думаю, прохожие вряд ли чувствуют себя уютно под таким брюхом); вторая – это уже непосредственно помещения с залами и администрацией, объединенные в один корпус, который со стороны набережной реки Тежу украшен колоннадой. Что ж, монументально. Но вместе с тем монументализм тут какой-то половинчатый, а все потому, что достигается он за счет разрастания Павильона вширь, а не вверх (приблизительно такое же впечатление складывается о правительственном комплексе рядом с берлинским Рейхстагом Акселя Шультеса): кажется, что это здание должно было быть как минимум раза в три выше, но не срослось, и вот оно стоит такое симпатично-недостроенное. Однако подобная иллюзия недоделанности отнюдь не умаляет художественной ценности Павильона. Бесспорно, это одно из лучших произведений А. Сизы.

Не могу не написать о еще одной постройке знаменитого португальца… Библиотека университета Авейро (г. Авейро, Португалия, 1989 год), облицованная цельным огненно-рыжим кирпичом, благодаря своей сдержанной монументальности (главный фасад симметричный, парадный вход фланкируют мощные пилоны без единого окна) и необычной пластике (поверхность одного из боковых фасадов – по направлению от парадного входа – из плоской постепенно превращается в волнообразную), также не оставляет равнодушным, но в ней разочаровывает интерьер: он целиком и полностью содран с А. Аалто – те же круглые световые фонари в потолке, что и в Выборгской библиотеке, пространственное решение читального зала с прямоугольным атриумом по центру то же, что и в знаменитом книжном магазине в Хельсинки. К слову, это не единственный проект А. Сизы, в котором на лицо заимствования из архитектуры А. Аалто: к таковым можно отнести еще спортивный комплекс Рибера-Сералло (г. Корнейа де Лобрегат, Испания, 2006 год) и конкурсный проект музея современного искусства (г. Хельсинки, Финляндия, 1993 год).

Горизонталь и вертикаль.

А теперь про две самые знаковые, на мой взгляд, постройки А. Сизы. Первая – это открытый бассейн Леса де Палмейра (г. Леса де Палмейра, Португалия, 1966 год). Вторая – водохранилище кампуса университета Авейро (г. Авейро, Португалия, 1989 год). По времени реализации эти два проекта, как нетрудно подсчитать, разделяет 23 года. И они наглядно демонстрируют изменения в системе ценностей А. Сизы как архитектора, произошедшие с течением лет. Что это значит? Первый проект, не мудрствуя лукаво, следовало бы назвать символом всей минималистской архитектуры вообще: в нем не задействованы и вовсе никакие средства художественной выразительности – при этом все, как ни парадоксально, несказанно поэтично и живописно. Архитектура здесь в полном смысле слова подчинена ландшафту: она не то что нейтральна по отношению к нему – она в нем запрятана. Чаши обоих бассейнов – маленького и большого – врезаны в скальной массив побережья. Таким образом, они наполовину обрамлены искусственными, бетонными, бортиками, наполовину – естественными, из камня. Выразить в архитектуре идею «невмешательства в природу» точнее и полнее, по-моему, просто нельзя. Это верх гармонии между рукотворным и природным. Сама же архитектура бассейна – в смысле тектоники и эстетики – сведена к нулю, ее нет. Посему расценивать этот проект иначе как некий жест, как некую манифестацию не представляется возможным. Но с другой стороны, дом, закопанный в землю, или дом без стен и потолков – не это ли апогей минимализма? Водохранилище в г. Авейра идеологически – полная противоположность предыдущему объекту, хоть и выполнена в том же стиле. Бассейн Леса де Палмейра – это архитектура без формы, пространство, возникшее как результат спровоцированного архитектором противостояния двух стихий, земли и воды; данный объект не составляет антитезы своему окружению. А водохранилище университета Авейра – это жесткая вертикальная структура, являющаяся, как написал в выставочном каталоге сам А. Сиза, «противовесом горизонтальному ландшафту города Авейро и моря». Оно представляет собой своеобразную скульптурную композицию высотой более сорока метров, состоящую из двух железобетонных колонн – круглой и прямоугольной, которые поддерживают железобетонный же резервуар с водой. В данном проекте, как мне видится, отразилось стремление А. Сизы наконец-то оторваться в архитектуре от земли, перейти от приплюснутых, развивающихся исключительно в горизонтальной плоскости форм к вертикальным структурам, желание возводить дома-символы вместо домов, служащих всего-навсего приятными дополнениями к пейзажу. Что ж, здесь ему это удалось – но его дальнейшие попытки делать «высокую» архитектуру, как было показано еще в начале статьи, не увенчались успехом. Однако водохранилище А. Сизы состоялось как образ, как доминанта отнюдь не случайно. Во-первых, Авейра – город, целиком застроенный малоэтажными домами. В такой среде даже античная триумфальная колонна средних габаритов смотрелась бы как нечто из ряда вон. Во-вторых, водохранилище таких размеров может быть каким угодно, форма тут не подчинена диктату функции – ну, скульптура так скульптура. А в проектах «Башня Орлеан» и Boavista Building модернистская выучка не позволила А. Сизе удариться в формализм. Слишком конкретно здесь была поставлена задача. И это сковывало португальского мастера. В итоге абстрактность водохранилища уступила место сухой прагматике.

Общие слова.

Каковы же выводы, сделанные мной после осмотра выставки?

Первое. Каждый архитектор втуне хочет делать декорированную архитектуру. У кого-то не получается, кто-то боится… а кто-то проектирует Центр Помпиду (вы полагаете, трубы на фасаде это не декор?). Но несмотря на неумение или боязнь, желание-то остается. Так вот и всплывают в модернистских проектах нежданно-негаданно всякие «нюансики», не всегда уместные и красивые. Ну, невозможно все время выдавать архитектуру без «украшений»… точнее, не невозможно – глупо. Одними приемами сыт не будешь – в духовном плане. Правда, Р. Майер уже лет тридцать проектирует один и тот же дом, но от этого как-то, право слово, подташнивает уже – и то, думаю, он держится на плаву лишь благодаря своему статусу. А в чем, спросите вы, сила декора? Он способствует очеловечиванию архитектуры, выявляет ее антропоморфическую суть, если говорить по научному. Объясните мне, как можно жить или работать в стеклянном доме, или в таком, у которого все стены белые, все интерьеры тоже белые, а окошки как бойницы? Я не понимаю. Герлуф Бидструп на эту тему карикатур десять нарисовал. А вот пример из жизни: на Миса Ван дер Роэ в начале пятидесятых подала в суд его заказчица – врач-хирург Эдит Фарнсуорт – за то, что «стеклянный дом», который он для нее спроектировал, как ей показалось, не пригоден для проживания (правда, дело она проиграла). Ну, не поучительно ли это? Многие склонны относится к этому как к анекдоту, мол, это же Мис Ван дер Роэ… А я нет. В каждой шутке есть доля шутки. Конечно, можно вспомнить Филиппа Джонсона, который сам жил в стеклянном доме и не тужил. Но откуда такая уверенность, что он и вправду постоянно там обитал? Про Уинстона Черчилля думали, что он всю жизнь курил как паровоз, а потом выяснилось, что он это делал только когда фотографировался, для поддержания имиджа, так сказать. Вдруг и с Ф. Джонсоном такая же история? Вдруг он только когда гости приезжали, в этот свой стеклянный дом наведывался, а все остальное время держался оттуда подальше? В конце концов, принципиальность тоже может быть дутой.

Второе. Минимализм – это всего лишь способ для архитектора свести ответственность за качество производимой им архитектуры к минимуму. Ну, как придраться к дому в форме куба, у которого три окна и то в крыше? Никак. Главное умудриться подать его так, словно это пик изящества. Или вот еще: высотный дом можно ругать за его высотность, а трехэтажный за что ругать? Подо что тут подкапываться? Чтобы грамотно и небанально спроектировать небоскреб, или, на худой конец, семиэтажный жилой дом в центре города, нужно столько сил затратить – это же колоссальный труд, одной лихостью тут не обойдешься. А в случае с малоэтажными строениями что? Здесь и конструкции плевые, и идею выразить так, чтоб запоминалась, несравненно легче. Поэтому те, кто говорят, что минимализм – это сложная архитектура, замаскированная под простую, как мне кажется, обманывают себя… или лицемерят, чтобы из струи не выбиваться.

Я вовсе не подразумеваю под всем вышесказанным, что неумение - или страх - проектировать сооружения выше пяти этажей свидетельствует о бесталанности архитектора. Отнюдь нет. Более того, архитектура малых форм - это чуть ли не самый коварный архитектурный жанр. Вся загвоздка в том, что у кого-то хватает решительности, дерзости пробовать себя в разных областях - делать и фонтаны, и церкви, и небоскребы, а кто-то предпочитает отсиживаться, не сворачивать с проторенной дорожки, продолжать заниматься тем, на чем у него уже набита рука. В этом смысле тот факт, что А. Сиза в начале 90ых вдруг замахнулся на архитектуру средней и высокой этажности, говорит только в его пользу. Пускай проекты этой категории у него самые, мягко говоря, оригинальные, но он хотя бы попытался. Как видно, зодчему зачастую бывает очень нелегко преодолеть "боязнь высоты", особенно, когда он всю жизнь занимался только камерной архитектурой...

И еще: я не считаю, что простота - это плохо. Ее должно быть в меру... как, впрочем, и всего остального. Зачем вдаваться в крайности?

Если же обобщить, затронутая в этом тексте проблематика проистекает из следующей дилеммы: возможно ли найти в архитектуре компромисс между модернистской простотой и традиционалистской вычурностью? Над ее решением бьются без малого вот уже сто лет, но все без толку. Вот и я тоже не могу предложить ничего стоящего, посему на этом и закончу.

© All Right Reserved. Copyright © ООО Информагентство СА "Архитектор" ©

Свидетельство о регистрации ИА №ФС1-02297 от 30.01.2007

Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному Федеральному округу.